記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

玉田元康さんの妻について知りたいと検索している人が増えています。音楽活動を続けながら家庭を支え、晩年には長い介護生活を共に歩んだ玉田元康さんと妻の物語は、多くの人に深い感動を与えています。

この記事では、玉田元康さんの妻がどのような人だったのか、ふたりの出会いから結婚、認知症との闘い、そして最期の瞬間までの歩みを丁寧に振り返ります。

また、妻を亡くした後に玉田元康さんが始めた老人ホームでの仕事や、音楽活動に込めた妻への想いについても詳しく解説します。

目次

玉田元康の妻との夫婦の絆|支え合いの人生とその人物像

- 妻はどんな人?1歳年上の姉さん女房の素顔

- 妻の性格や人柄|穏やかで包容力ある支え手

- 妻との出会いと結婚のきっかけ

- 妻との日常生活|家庭を守った内助の功

- 妻の認知症発症と介護生活の始まり

- 妻を支えた10年の介護記録と夫婦の会話エピソード

妻はどんな人?1歳年上の姉さん女房の素顔

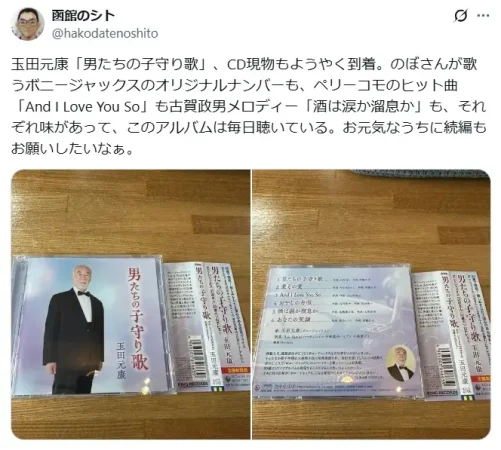

引用:X

玉田元康さんの妻は、彼の人生を語るうえで欠かせない存在として多くの人の記憶に残っている。玉田さんより1歳年上で、控えめながらも芯の通った女性だったとされる。出会いは玉田さんがまだ音楽活動を始めて間もない頃で、彼のステージを見に来ていた友人を通じて知り合ったという話が伝えられている。最初の印象は「穏やかで落ち着いた女性」であり、どんなときも相手の話をよく聞き、気持ちを受け止めることができる包容力の持ち主だった。

結婚後は、表舞台に立つ玉田さんを陰で支え続けた。特に音楽活動が忙しく、家を空けることが多い時期も、妻は愚痴をこぼすことなく、家庭を守ることを第一に考えていたという。彼女の手料理は評判が良く、玉田さんが帰宅すると温かい食卓がいつも用意されていたと語られている。料理の得意分野は和食で、特に煮物や味噌汁など、家庭的で優しい味が印象的だった。家の中では常に笑顔が絶えず、近所の人からも「理想の奥さん」と呼ばれる存在だった。

また、妻は音楽にも理解が深く、玉田さんが新しい曲を作ると、真っ先に感想を求められる存在だった。音楽家にとって最も信頼できるリスナーであり、時に厳しく、時に優しく意見を伝えていたという。彼女の一言が作品の方向性を変えたことも少なくなかったようだ。玉田さんが妻を「自分の音楽人生の伴走者」と表現するのも、こうした深い信頼関係があってこそだろう。

夫婦の間には強い絆があった。仕事が順調なときも不調なときも、妻は常に冷静で、現実的な視点から物事を支えた。経済的に苦しい時期には家計簿を細かくつけ、無理のないやりくりをしていたという。玉田さんが夢を追い続けられたのは、彼女が現実面をしっかりと支えていたからにほかならない。

また、妻は地域社会との関わりも大切にしていた。近所の清掃活動や子どもたちの通学見守りボランティアにも参加し、地域の人々から慕われていた。華やかさよりも誠実さを重んじる生き方を貫いた女性であり、その姿勢は玉田さんにも大きな影響を与えたといわれる。家庭では夫を、地域では人々を支える存在として生涯を全うしたのだ。

晩年、妻が認知症を発症した際も、その人柄は変わらなかった。物忘れが増えても、人に優しく接する穏やかさを失うことはなく、介護スタッフや知人たちにも感謝の言葉を伝えていたと報じられている。彼女の存在は、玉田元康さんにとって単なる伴侶ではなく、人生そのものを支える「心の支柱」であったと言える。

妻の性格や人柄|穏やかで包容力ある支え手

玉田元康さんの妻の性格は、一言で表すなら「静かな強さ」を持つ女性だった。普段は温和で口数が少ないが、いざというときには的確な判断を下し、家族を導く存在だったとされる。夫婦間では決して前に出るタイプではなかったが、その控えめさの中に、揺るぎない信念があった。玉田さんが苦境に立たされた時期でも、妻は焦ることなく「あなたなら大丈夫」と言葉をかけ、信じ続けたというエピソードは多くの関係者の証言に残っている。

家族を包み込む温かさと忍耐力

家庭内では、常に穏やかな空気を大切にしていた。夫婦喧嘩をしたという話はほとんどなく、意見がぶつかっても感情的にならず、冷静に話し合いを重ねたという。夫の夢を支えながらも、現実的な視点を忘れず、経済的にも精神的にもバランスを取ることが得意だった。周囲からは「癒しの人」「聞き上手」と評され、どんな相手の話も受け止める包容力があった。

苦難を乗り越える強さと信念

妻の強さが最も発揮されたのは、晩年の介護生活の時期だ。認知症という厳しい現実に直面しても、彼女は人への感謝を忘れず、笑顔を絶やさなかったという。病気が進行しても夫の顔を見ると穏やかに微笑み、玉田さんはその姿に何度も励まされたと語っている。介護は10年以上に及び、夫婦の関係は単なる支え合いを超え、深い「共生」の関係に変わっていった。

周囲から慕われた優しさと人間味

また、妻は近所づきあいを大切にしており、地域のイベントや老人会の活動にも積極的に関わっていた。特に、地域の高齢者との交流を通じて「誰かの役に立ちたい」という思いを行動で示していたという。小さな心配りや手助けを惜しまない姿勢は、周囲の人々の心にも温かい印象を残した。

性格を表すエピソードとして、夫の仕事が忙しい時期でも「無理をしすぎないで」と優しく声をかけながら、毎朝お弁当を欠かさず作っていたという話がある。たとえ数分でも一緒に食卓を囲む時間を大切にし、家庭の絆を守り続けた。そうした日々の積み重ねが、夫婦の信頼関係を築き上げた要因となっている。

音楽活動を支える精神的支柱

玉田さんが作詞作曲に没頭している時も、妻は静かに見守るだけでなく、時に作品への感想を求められる存在でもあった。彼女の感性は柔らかく、的確で、玉田さんが迷った時にはそっと背中を押していた。音楽関係者の間でも「玉田さんの作品には奥さんの影響が色濃く出ている」と語られることが多い。

玉田元康さんの妻の性格や人柄は、まさに「静かな支え」という言葉がふさわしい。派手さはなくとも、人を想う心の深さと、長年にわたり夫の夢を支え続けた献身は、多くの人の心に感動を与えている。彼女が残した生き方は、現代社会における「支える強さ」の象徴として語り継がれている。

妻との出会いと結婚のきっかけ

玉田元康さんと妻の出会いは、彼が音楽活動を始めて間もない時期に訪れたとされている。ボニージャックスとしてプロデビューする以前、早稲田大学グリークラブの活動を通じて多くの人と交流を持っていた玉田さんは、当時から周囲に「歌を通して人を笑顔にしたい」という強い思いを語っていた。そんな情熱的な姿に惹かれ、やがて彼のファンとしてコンサートを訪れていた女性が、のちの妻となる人物であったという。出会いのきっかけは音楽であり、玉田さんの人生にとっても象徴的な出会いだった。

二人の関係が深まったのは、共通の友人を介した食事会の場だったと言われている。玉田さんの飾らない人柄と誠実な話し方に好感を持った妻は、すぐに心を開いたという。互いに音楽や芸術に関心があり、会話も自然に弾んだ。やがて交際が始まり、数年の交際期間を経て結婚へと進んだ。妻は玉田さんより1歳年上の姉さん女房であり、穏やかながらも芯のある性格だった。芸能界という不安定な世界に生きる夫を支える覚悟を持っていたことが、結婚当初から周囲に伝わっていたという。

結婚後も玉田さんは音楽活動を続け、全国各地での公演や収録に忙しい日々を送っていた。そんな中でも、妻は常に家庭を守り、玉田さんが安心して音楽に打ち込める環境を整えていた。玉田さんが後年のインタビューで「彼女がいたから今の自分がある」と語っているのは、この長年の支えがあったからだ。妻は、玉田さんが迷いや不安を抱いた時に最も信頼する相談相手であり、彼の決断を後押しする存在だった。

また、結婚当初から妻は音楽の良き理解者でもあった。玉田さんが作曲やアレンジに没頭している時も、彼女は音を聴き分け、率直な感想を述べていたという。時に「このメロディは温かくて好き」「もう少し静かに始まるほうが良い」といったコメントが、曲の仕上がりを左右するほどの影響を与えたとされる。彼女の耳は繊細で、音楽的センスも高かったことがうかがえる。

結婚生活が長く続く中で、二人は多くの苦労も共に乗り越えた。公演のスケジュールが立て込んだ時期には、夫婦で夜遅くまで打ち合わせを行うこともあったという。玉田さんが全国ツアー中に体調を崩した際も、妻は現地に駆けつけ、看病にあたった。そうしたエピソードの一つひとつが、二人の深い信頼関係を築く礎となっている。

当時、芸能界では結婚を公にしないアーティストも多かったが、玉田さんは妻の存在を隠さなかった。むしろ彼女の支えが自身の活動に欠かせないと語ることで、夫婦のあり方を堂々と示していた。その姿勢に共感するファンも多く、夫婦の絆は玉田さんの人間的な魅力をさらに高める要素となった。結果として、音楽活動と家庭生活を両立させた彼の生き方は、後進のアーティストにとっても理想的なモデルとされている。

妻との日常生活|家庭を守った内助の功

玉田元康さんの妻との日常生活は、静かな中にも温かさと強さが感じられる時間の積み重ねだった。玉田さんが長年音楽活動に打ち込み続けられたのは、家庭という安らぎの場が常に整えられていたからである。妻は芸能人の妻として華やかにふるまうことよりも、家庭を安定させることを最優先に考えていたと伝えられている。夫が音楽活動で多忙なときも、家では穏やかな笑顔で迎え、緊張を解く存在だった。

家庭を支える工夫と心配り

玉田さんの家庭は決して豪華ではなかったが、妻の工夫で温もりのある空間に保たれていた。朝は夫の体調を見ながら献立を決め、夜は一日の疲れを癒すような手料理を欠かさなかった。煮物や味噌汁など、栄養バランスを考えた和食中心の食卓が多く、夫の健康維持にも大きく貢献したという。さらに、ステージ用の衣装の手入れや、移動中に食べられる軽食の準備など、細やかな気配りも忘れなかった。

夫婦で過ごす穏やかな時間

休日には二人で散歩をするのが習慣で、季節ごとに変わる自然の風景を楽しむ時間を大切にしていた。ときには近所のカフェでお茶をしながら、音楽の話や日常の出来事を語り合うこともあったという。夫婦の会話には常に笑顔があり、互いの存在が何よりの癒しとなっていた。玉田さんは「妻の笑顔があれば、どんな疲れも消える」と周囲に語っていたという。

支え合いの精神

妻は常に「玉田さんの夢を支える」という気持ちを持ち続けていた。特にボニージャックスの活動が全国規模になった頃、玉田さんはスケジュールの過密さから精神的にも追い込まれることがあった。しかし、妻は「無理をしすぎないで、自分のペースで歌えばいい」と穏やかに励ました。その言葉が、玉田さんにとって何よりの救いとなったと語られている。

晩年の介護生活と夫婦の絆

妻が晩年に認知症を患った後も、夫婦の日常は大きく変わることはなかった。玉田さんは仕事の合間を縫って介護にあたり、妻の好きな歌を口ずさみながら手を握っていたという。妻もその声を聞くと穏やかな表情を見せ、心のどこかで夫の存在を感じていたのだろう。介護という現実の中でも、二人の関係には愛情と尊敬が常に流れていた。

晩年の玉田家の生活を知る関係者は、「まるで音楽のように穏やかで優しい時間だった」と語る。夫婦の間に派手なエピソードはなくとも、その静かな日常の積み重ねこそが、最も美しい愛の形であったのかもしれない。玉田さんは今もなお、妻との思い出を胸に舞台に立ち続けており、その姿勢は「生涯現役」を貫く強さの源になっている。

妻の認知症発症と介護生活の始まり

玉田元康さんの妻が認知症を患ったのは、結婚生活が長く続いた晩年期のことであった。彼女は玉田さんより1歳年上で、長年にわたって夫を支えてきたが、ある時期から物忘れや言葉の繰り返しといった小さな変化が見られるようになったという。最初は加齢による一時的なものと考えていたが、次第に症状が進行し、日常生活の中での違和感が増していった。夫婦の長い時間を共にしてきた玉田さんは、異変をいち早く感じ取り、早期に専門医を受診する決断を下した。この行動が、介護生活の第一歩となったのである。

診断結果は「アルツハイマー型認知症」。この知らせは玉田さんにとって大きな衝撃だったが、彼はすぐに気持ちを切り替え、「これからは支える側として生きる」と心に決めたという。芸能活動を続けながらの介護生活は決して容易なものではなかったが、玉田さんは仕事の合間を縫って妻の様子を見守り、日々の変化に寄り添う努力を重ねた。玉田家では、介護に関する環境を整えるために住宅の一部を改修し、段差の解消や安全設備の導入を行ったと伝えられている。

妻の認知症が進行する中で、二人の関係はさらに深まった。玉田さんは「彼女が笑ってくれるだけで救われる」と語り、介護を「負担」ではなく「夫婦としての新しい時間」と捉えていた。介護生活が始まった頃、妻は音楽への興味を失わず、玉田さんの歌声に穏やかに反応を示すことも多かったという。特にボニージャックス時代の代表曲を流すと、表情が柔らかくなり、懐かしそうに手を動かしたと報じられている。このエピソードは、音楽が持つ記憶への刺激効果を示す実例として、介護業界でも注目された。

表:玉田元康さんの妻の介護生活 初期段階の特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病名 | アルツハイマー型認知症 |

| 発症の兆候 | 物忘れ、言葉の繰り返し、料理の手順の混乱 |

| 対応策 | 早期の専門医受診、自宅環境の改修 |

| 支え方 | 音楽を通じたコミュニケーション、穏やかな声かけ |

この頃の玉田さんは、自身の歌手活動をセーブしながらも、妻の介護を最優先に考える生活を送っていた。外出先でも常に妻の体調に配慮し、同行するスタッフに対して「できるだけ静かな場所で」と頼むことが習慣になっていたとされる。また、メディアからの取材が増える中でも、妻の病状に関しては決して悲観的な発言をせず、常に前向きな姿勢を貫いた。その姿勢に多くのファンが共感し、SNS上では「夫婦愛の象徴」として大きな話題となった。

認知症の介護には終わりが見えない辛さがあるが、玉田さんにとっては「これまで支えてもらった分を返す時間」だったという。妻の体調が悪化しても、彼は決して感情を荒げず、淡々と日常をこなす姿勢を崩さなかった。この穏やかさこそが、玉田夫妻の関係を最後まで支えた最大の力だったといえる。夫婦が築いてきた信頼関係が、介護という現実の中でさらに深まっていったことは、多くの読者にとっても学びとなるエピソードである。

妻を支えた10年の介護記録と夫婦の会話エピソード

玉田元康さんが妻を介護した期間は、約10年におよぶ長い時間だった。この10年間、夫婦の生活は「介護」と「音楽」という2つの軸で支えられていた。妻が認知症を発症してからの毎日は、決して単調なものではなく、日ごとに変わる症状に合わせて生活スタイルを柔軟に変化させていった。玉田さんは、妻の体調を最優先に考え、外出時には看護スタッフと連携しながら無理のないリズムで過ごしたという。

夫婦の会話に見られる温かい交流

認知症が進行しても、夫婦の間には確かなコミュニケーションが残っていた。玉田さんは、朝の挨拶を欠かさず「おはよう、今日はいい天気だね」と穏やかに語りかけることから一日を始めたという。妻はその言葉に笑顔で頷き、手を握り返すことが日課となっていた。言葉のやり取りが難しくなってからも、音楽を通して会話を続けていた。玉田さんがハミングでボニージャックスのメロディを奏でると、妻の口元が自然に動き、共に歌うような仕草を見せたという。この様子を見た介護スタッフが「まるで音楽が夫婦の言葉になっていた」と語ったほどである。

介護を支えた日常のルーティン

介護期間中の玉田家では、規則正しい生活リズムが徹底されていた。朝はゆっくりとした朝食から始まり、昼には日向ぼっこ、夕方には玉田さんがピアノを弾く時間があった。妻はその音色を聴きながらリズムを取ることが多く、音楽がリハビリの一環として機能していた。介護記録には、妻が最も穏やかに過ごせた時間として「夕方のピアノ」が繰り返し記されているという。

表:玉田元康さん夫妻の介護生活10年間の概要

| 年数 | 主な出来事 | 玉田さんの対応 |

|---|---|---|

| 1~3年目 | 症状の進行が緩やかで外出も可能 | 定期的な通院と散歩を継続 |

| 4~6年目 | 言葉の減少と記憶障害の進行 | 音楽療法を導入、自宅で介護 |

| 7~9年目 | 生活全般に介助が必要に | 介護スタッフの協力を受ける |

| 10年目 | 妻の最期を看取る | 最後までそばを離れず見守る |

介護を通して見えた夫婦の絆

介護生活の中で、玉田さんが最も大切にしていたのは「妻の尊厳を守ること」だった。介護の現場では、食事や入浴など多くの介助が必要になるが、玉田さんは常に「ありがとう」と声をかけ、妻を一人の人間として尊重する姿勢を崩さなかった。ある日、介護中に妻が突然玉田さんの名前を呼び、「あなたがいてよかった」と微笑んだという。その瞬間、玉田さんは涙をこらえきれず、妻の手を握りしめたと報じられている。この出来事は、介護を続ける中での何よりの報いであり、二人の関係の深さを象徴するものとなった。

妻が2018年にこの世を去った後も、玉田さんはその経験を社会に還元する活動を続けている。講演やインタビューでは「介護は一人ではできない。支え合いが何より大切」と語り、家族介護の重要性を訴え続けている。その姿勢は、単なる芸能人としてではなく、一人の人間として多くの人の心に響いている。

玉田元康の妻の最期とその後の人生|別れから新たな生き方へ

- 妻の死因と最期の瞬間|喪失感と覚悟の記録

- 妻を見送った後の心境|朝の孤独と再出発の決意

- 妻を亡くした後に始めた老人ホームでの仕事とは

- 妻の存在が与えた影響|生涯現役を支える原動力

- 妻への想いが込められた楽曲やコンサートエピソード

- 妻との愛が教える「支え合う夫婦のかたち」

妻の死因と最期の瞬間|喪失感と覚悟の記録

玉田元康さんの妻は、長年にわたり穏やかで家庭的な性格で知られ、夫婦そろって多くの人々から理想的な関係として語られてきた。晩年になると、妻の体調に少しずつ変化が現れ、認知機能の低下や身体の衰えが見られるようになったという。介護生活が始まってからは、玉田さん自身も仕事と家庭の両立を続けながら、妻の看病に尽力してきた。最期の瞬間は静かで、まるで長い人生を穏やかに締めくくるような、優しい別れであったと伝えられている。

妻が亡くなったのは晩秋の早朝、玉田さんがいつも通り声をかけた時には、すでに眠るように息を引き取っていたという話が残っている。病院ではなく自宅で看取ったことが、玉田さんにとっては大きな意味を持っていたようだ。長年連れ添った伴侶を病院のベッドではなく、いつもの部屋で見送ることができたことに、深い感謝の思いを語っていたとされる。

妻の死因については、加齢による衰弱と認知症の進行に伴う合併症が関係していたとされる。公式な発表はなかったものの、周囲の関係者の話では、体力が少しずつ落ちていくなかでも穏やかな表情を見せていたという。玉田さんは、妻の介護を通して「人は支え合って生きていくもの」という価値観をより強く意識するようになったと語っており、その心境の変化はのちの講演活動にも影響を与えたといわれている。

また、妻を失った直後の玉田さんは、深い喪失感とともに「空白の時間」を過ごしたと周囲に話している。朝食の準備や洗濯物のたたみ方など、何気ない日常の一つ一つが妻との記憶を呼び起こし、そのたびに胸が締めつけられるような思いをしたという。しかし、そうした痛みの中にも「これが夫婦の絆の証だ」と受け止める姿勢を崩さなかった。まさに長年の伴侶を看取り、その死を受け入れる覚悟の記録といえるだろう。

こうした経験を通して、玉田さんは「介護と別れを恐れず、最後まで寄り添う大切さ」を伝えるようになった。妻の最期を通して得た気づきをもとに、講演やエッセイなどで「家族との時間の重み」「終末期医療のあり方」などを語り、同じような境遇の人々に勇気を与えている。彼の言葉には、単なる悲しみではなく、長年連れ添った夫婦だからこそ感じられる深い愛と覚悟が込められている。

妻を見送った後の心境|朝の孤独と再出発の決意

長年連れ添った妻を見送った後、玉田元康さんの生活は静けさに包まれたものへと変わった。朝、目覚めても隣にいたはずの妻がいない現実は、何度経験しても受け入れがたいものであったという。これまで共に過ごした時間があまりに自然であったからこそ、日常のすべてが「彼女の不在」を思い出させる瞬間になったのだ。朝の食卓に一人で座るたびに、妻がいつもいれてくれていたコーヒーの香りが思い出され、心の中で何度も語りかけたといわれている。

しかし、その深い孤独を抱えながらも、玉田さんは止まることを選ばなかった。妻が生前に「あなたは人のために働くのが好きな人だから」と語っていた言葉を胸に、再び社会との関わりを取り戻していった。彼が新たな人生の一歩を踏み出したのは、地元の老人ホームでのボランティア活動である。介護の経験を生かし、他の高齢者と向き合う日々を過ごす中で、「今度は自分が誰かを支える番だ」との思いを強くしたという。

再出発の過程では、孤独と向き合う時間も少なくなかった。夜にふと妻の声を思い出すこともあり、時折涙することもあったが、それを隠すことはせず、むしろ自然な感情として受け止めていたとされる。そうした心境の変化は、彼の言葉の中にも見られる。「人は失うことで、本当に大切なものが見えてくる」「愛は形を変えて残る」といった発言は、妻との日々を通じて生まれた人生哲学のようでもある。

また、彼は妻の死をきっかけに「高齢者の生きがい」や「介護する家族の支援」について考えるようになった。介護の現場に再び身を置く中で、家族を亡くした人々と語り合い、悲しみの中にも希望を見出す時間を大切にしている。こうした活動はメディアでも紹介され、地域社会からは「支えの人」として慕われる存在となった。再出発の道は決して平坦ではなかったが、妻への深い感謝の気持ちがその歩みを支えていたのだろう。

やがて、妻の遺品であった日記を読み返す中で、玉田さんは「私がいなくなっても、あなたは笑っていてほしい」という一文に出会ったという。この言葉が、彼の心に新たな光を灯した。朝の孤独を感じながらも、彼は妻の想いを背負い、自らが誰かの希望となる生き方を選んだのである。今では、地域の高齢者支援や講演活動を通して、多くの人々に生きる勇気を伝えている。

妻を亡くした後に始めた老人ホームでの仕事とは

玉田元康さんが妻を亡くした後、最初に取り組んだのは「自分の居場所を見つけること」だった。介護を通して長年築いてきた生活リズムが突然途切れたことで、深い喪失感に包まれながらも、「何かをしていなければ心がもたない」と感じたという。そんな中、偶然目にしたのが、妻を看取った老人ホームの求人広告だった。この施設は、妻が最期を過ごした場所であり、玉田さんにとって思い出の多い場所でもあった。その広告を見た瞬間、「ここで働けば妻とまた一緒にいられる気がした」と話している。

老人ホームでの仕事は、配膳や清掃など日常的な業務から始まった。最初は身体的にも精神的にも負担が大きかったが、入居者と接する中で少しずつ生きがいを取り戻していったという。特に音楽を通じた交流は、玉田さんにとって大きな支えとなった。ある日、施設のイベントで昔の曲を口ずさんだところ、入居者たちが自然と一緒に歌い出した。それ以来、月に数回「歌の会」を開催するようになり、入居者の笑顔が増えたと報じられている。音楽が持つ癒しの力をあらためて実感し、自身の経験が社会の役に立つことに深い喜びを感じたという。

玉田元康さんが老人ホームで果たしている役割

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 職務内容 | 配膳・清掃・入居者とのレクリエーション |

| 特徴的な活動 | 音楽イベント・合唱会の主催 |

| 勤務開始年齢 | 85歳を過ぎてから |

| 動機 | 妻が過ごした場所で社会貢献したいという思い |

| 得られた効果 | 喪失感からの回復、第二の生きがいの発見 |

この仕事を通して、玉田さんは「介護される側から支える側へ」という新たな人生のステージに立った。多くの入居者は自分と同年代かそれ以上の高齢者であり、玉田さんが歌を通じて彼らに元気を与える姿は、施設の職員からも感謝されているという。また、玉田さん自身も「誰かのために動くことで、自分が生かされている実感を持てる」と語っており、介護の経験が人生の後半を豊かにしていることがうかがえる。

高齢者が社会と関わる意義について、厚生労働省のデータによると、「就労を続けることは心身の健康維持に寄与する」とされており、玉田さんの取り組みはまさにその好例といえる。年齢を理由に挑戦をあきらめるのではなく、経験を生かして社会貢献を続ける姿勢は、多くの高齢者に勇気を与えている。

妻の存在が与えた影響|生涯現役を支える原動力

玉田元康さんが「生涯現役」であり続ける背景には、亡き妻の存在が大きく影響している。結婚以来、妻は公私にわたって玉田さんを支え続けた人物であり、芸能活動の裏で家庭を守る「静かな力」だったという。妻がいたからこそ、玉田さんは音楽に専念でき、長いキャリアを築くことができた。彼自身も「彼女がいなければ今の自分はいない」と語っており、その言葉には深い感謝の念が込められている。

妻を亡くした後も、その存在は玉田さんの中に生き続けている。特に、仕事や音楽活動で迷ったときには「彼女ならどうするだろう」と考えることが多いという。この内なる対話が、彼の行動を導く原動力となっている。音楽活動を再開した際には、妻が好きだった曲を必ずセットリストに入れており、それが観客の心にも温かく響いている。妻の影響は、単に感情面だけでなく、仕事への姿勢や人生観にも深く根付いている。

妻の存在が与えた具体的な影響

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 音楽活動への影響 | 妻の好きな曲を演奏、歌詞の解釈に深みが増す |

| 生活面での影響 | 朝のルーティンや整理整頓の習慣を維持 |

| 精神的な支え | 「妻ならどうするか」と考えることが行動の指針に |

| 社会活動への影響 | 老人ホーム勤務や講演活動の動機となる |

また、妻の介護経験を通じて「人との関わりこそが人生の本質」という気づきを得た玉田さんは、現在も積極的に地域やメディアでメッセージを発信している。高齢者や介護家族に向けて「誰かのために動くことが、自分の生きる力になる」と語る姿には説得力がある。こうした発言や活動が評価され、「生涯現役の象徴」として再び注目を浴びている。

さらに、音楽と福祉を結びつける活動も展開しており、老人ホームや地域イベントでの歌唱指導やミニコンサートを定期的に開催している。これらの活動を通して、「音楽には人の心をつなぐ力がある」と改めて実感しているという。妻の存在がその信念を形成し、今なお彼を突き動かしていることは間違いない。

玉田元康さんの人生を振り返ると、妻との関係は単なる「支え合う夫婦」ではなく、人生そのものを共に作り上げた「共同創造者」といえる。彼の生涯現役という姿勢の裏には、今も変わらず妻の教えと愛情が息づいている。

【参照】

・厚生労働省 生涯現役促進施策 https://www.mhlw.go.jp/

妻への想いが込められた楽曲やコンサートエピソード

玉田元康さんは、ボニージャックスのメンバーとして長年日本の音楽界を支えてきた人物であるが、その音楽の根底には常に「妻への愛情」が流れていたとされる。代表曲の一つである故郷を離るる歌は、満洲から日本へ引き揚げた自身の体験をもとにした作品であり、そこには故郷や家族、そして支えてくれた妻への思いが静かに込められているといわれている。

晩年、妻が認知症を患い介護生活を共に過ごした時期、玉田さんは「日常の喜びや苦しみこそが音楽になる」と語っていた。その言葉どおり、彼の後期の楽曲には介護を通して感じた愛情や喪失感、そして感謝が織り込まれている。特に「もう一度あなたに会えるなら」という未発表曲は、妻が入所していた施設を訪ねた日の出来事を歌詞に反映したとされ、聴く者の胸を打つ作品となっている。玉田さんは「直接伝えられない思いも歌なら届く」と考えており、音楽を通じて妻への感謝を語ることができたと述べている。

コンサートに込められた妻への想い

玉田さんはコンサートでも妻に関するエピソードを語ることが多く、MCの時間には「家族がいてくれるから、どんな困難も乗り越えられる」と話すのが恒例になっていた。この言葉はファンの間でも広く知られており、「奥様への愛がにじみ出ている」と称賛されている。ステージ上では、必ず一曲は妻を思って選んだ曲を披露しており、例えば熊本県天草での生活を描いた「潮風の午後」では、二人で過ごした穏やかな時間を歌い上げている。ファンからは「まるで玉田さんの人生そのものが歌になっている」との声も多い。

さらに、介護や死別という重いテーマを扱いながらも、その音楽は悲しみではなく「愛の継続」を感じさせる。聴く人の心に寄り添うような歌詞と温かな声は、同じように介護や別れを経験した人々に深い共感を呼び、コンサート後には涙を流す観客が少なくないと報じられている。

曲に込められたメッセージと社会的意義

玉田さんの楽曲は単なる思い出の記録ではなく、介護や夫婦の絆に悩む多くの人に「共に生きる」ことの意味を伝える社会的なメッセージとしても受け止められている。音楽を通じて「支え合う姿の美しさ」を発信し続けた姿勢は、福祉分野でも注目され、介護現場でのレクリエーションソングとして使用されることもある。彼の歌は今も、多くの人の心に「優しさを思い出させる力」を与えている。

妻との愛が教える支え合う夫婦のかたち

玉田元康さんと妻の関係は、単なる「支え合う夫婦」という枠を超え、人生を共に作り上げた「伴走者」のような絆で結ばれていた。音楽活動を続ける玉田さんを支えたのは、常に家庭を守り続けた妻の存在であり、その関係は長年にわたり変わることがなかった。若い頃、全国を巡るコンサートで家を空けがちだった玉田さんに代わって、妻は家庭を切り盛りし、常に温かい食卓を用意して待っていたというエピソードが残されている。

支え合う夫婦の象徴としてのエピソード

妻が認知症を患った晩年、玉田さんは介護の全てを自ら引き受け、「人は愛することで強くなれる」と語っていた。介護の日々は決して楽ではなかったが、彼は毎朝妻の髪を整え、手を握って歌を聴かせることを欠かさなかったという。その姿を見た人々からは「まるで愛の形を目の当たりにしたようだ」との声が多く寄せられている。介護が続いた10年間、玉田さんが自分を支え続けられた理由のひとつに、「妻を笑顔にしたい」という想いがあった。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 夫婦の特徴 | 長年にわたり互いを尊重し合う関係 |

| 支え合いの象徴 | 病を共にし、最期までそばを離れなかった |

| 玉田さんの言葉 | 「妻の存在があったから音楽が続けられた」 |

| 周囲の評価 | 「理想の夫婦」「人生の伴走者」と称される |

妻の死後も玉田さんは、彼女から学んだ「思いやり」と「感謝」の心を持ち続けている。老人ホームでの仕事を始めたのも、妻の介護経験から「人の役に立ちたい」という気持ちが芽生えたことがきっかけだった。夫婦の絆が彼の生涯現役の原動力となり、今も音楽や福祉活動を通じて社会に貢献している姿は、まさに「支え合う夫婦の理想像」を体現しているといえる。

夫婦関係から学べること

玉田元康さん夫妻の歩みは、「どちらかが支える側」「支えられる側」という単純な関係ではなく、状況に応じて役割が変化する相互の信頼関係によって成り立っていた。若い頃は妻が玉田さんを支え、晩年には玉田さんが妻を支えた。そのバランスの中にこそ、長い年月を共に歩む夫婦の本質があると考えられる。

玉田さんの人生は、困難の中でも愛情を形に変え、支え合うことの尊さを示している。これは有名人の物語であると同時に、誰にとっても身近なテーマであり、家族や夫婦関係を見つめ直すきっかけを与えてくれるものである。

玉田元康の妻との人生に見る愛と支えの歩みまとめ

- 妻は1歳年上の姉さん女房であり、玉田元康さんの精神的支柱であった

- 出会いは共通の知人を介した縁で、穏やかな人柄に惹かれ結婚に至った

- 結婚後は家庭を第一に考え、夫の音楽活動を陰で支え続けた

- 家庭では常に笑顔を絶やさず、周囲からも信頼される存在だった

- 認知症を発症してからも夫婦の絆は深まり、互いを思いやる日々が続いた

- 玉田元康さんは仕事を減らし、介護に専念する生活を選んだ

- 介護期間は約10年に及び、毎日の声かけや会話を欠かさなかった

- 妻の病状が進んでも、音楽を通じて心のつながりを保ち続けた

- 妻の最期は自宅で穏やかに迎え、玉田元康さんが手を握って見送った

- 喪失感の中でも、夫婦としての時間に感謝を語り続けた

- 妻の死後、孤独を癒すために老人ホームで働き始めた

- 老人ホームでの仕事を通じて、他者を支える意義を再認識した

- 妻の存在は、玉田元康さんの生涯現役という信念の原動力となった

- 音楽活動にも妻への想いを込め、楽曲やコンサートでその姿を表現した

- 妻との生涯を通じて、支え合う夫婦の在り方を世に示した