記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

森田富美子さんの両親に関するエピソードや、その価値観を受け継いだ人生観、さらに森田京子さんとの家族の絆について知りたい方に向けた記事です。

森田富美子さんは両親から受け継いだ強い信念をもとに、平和や戦争反対の想いを積極的に発信してきました。

その発信の場としては日常の活動だけでなく、X(旧twitter)を通じて国内外の多くの人々にメッセージを届けてきたことが特徴です。

この記事では、森田富美子さんの両親との関係や、その影響がどのように現在の活動や発信スタイルに反映されているのかを網羅的に解説します。

目次

森田富美子の両親との最期の別れとその記憶

- 森田富美子の両親が原爆で命を落とした日

- 森田富美子のX(旧:twitter)で語られた家族の物語

- 森田京子が記録した母と両親の思い出

- 森田富美子の両親との最後の朝の会話

- 森田富美子の両親を火葬したときの心情

- 森田富美子のX(旧:twitter)フォロワーが共感したエピソード

両親が原爆で命を落とした日

1945年8月9日、長崎市は午前11時2分に原子爆弾の投下を受けました。その日、森田富美子さんは16歳で、学徒動員により香焼島にある川南造船所の工場に勤務していました。工場は爆心地から距離があり、彼女は爆発の直撃を避けられた一方、自宅は爆心地から約200メートルという極めて近い位置にあり、両親と3人の弟がそこで被災しました。爆発の瞬間、猛烈な爆風と光が街を覆い、建物は一瞬で崩壊、火災が広がりました。

富美子さんは、爆発後に家へ向かおうと試みましたが、市内は炎と瓦礫に覆われ進入が困難でした。やむを得ず郊外で夜を明かし、翌朝ようやく家のあった場所へ向かいました。そこで彼女が目にしたのは、かつての家の面影がない焼け跡と、両親や弟たちの変わり果てた姿でした。父親は焼け焦げた状態で門柱にもたれかかり、立ったまま息絶えていたと記録されています。母親と弟たちは、瓦礫の下で衣服の切れ端とともに見つかり、その場で火葬することになりました。

この火葬の場面は、富美子さんに深い心の傷を残しました。彼女は手に付着した煤や血を見て、それを自らの腕に擦り込み、「家族を体の中に入れて残したかった」と述べています。当時の感情は恐怖や悲しみを通り越し、感覚が麻痺して涙も出なかったとされます。この描写は、原爆がもたらした心理的衝撃の大きさを示しており、単なる物理的被害だけでなく、心に与える損傷の深刻さを理解する手がかりとなります。

さらに、富美子さんはこの日、近所や通りで多くの重傷者や亡骸を目にしました。全身の皮膚が剥がれ、引きずりながら歩く人々、衣服が焦げ落ち裸同然になった人、声を失った人など、状況は筆舌に尽くしがたいものでした。このような光景は戦争証言集や被爆者記録でも数多く報告されていますが、富美子さんの証言は非常に具体的で、生々しい記録として後世に残されています。

この日の出来事は、戦後75年近く経った後に初めて詳細に語られるようになりました。それまでの沈黙は、精神的負担や社会的背景、戦後の生活環境など複合的な理由によるもので、被爆者の多くが抱えてきた「語れない記憶」と共通しています。森田富美子さんの両親と弟たちの最期は、単なる家族史にとどまらず、戦争の残酷さと平和の重要性を訴える象徴的なエピソードとなっています。

X(旧:twitter)で語られた家族の物語

森田富美子さんが自身の被爆体験や家族の物語を初めて広く発信したのは、91歳になってからのことです。きっかけは、長崎平和祈念式典における当時の首相のあいさつが、広島でのスピーチとほぼ同一内容であったことに衝撃を受けた出来事でした。このことに強い憤りを感じ、長崎での自らの体験を多くの人に知ってもらわなければならないという思いから、SNSのX(旧Twitter)での発信を始めました。

彼女の投稿では、原爆で両親と3人の弟を失った経緯や、その時に感じた感情が具体的に語られています。例えば、最後に母親を見た朝の情景、赤い鼻緒の下駄を渡された場面、そして怒ったまま家を出た自分の姿など、日常の一幕から一瞬で非日常に変わった瞬間までが克明に描かれています。こうしたエピソードは、戦争の記憶を単なる数字や年表ではなく、人間の感情と結びつけて理解する手がかりとなっています。

Xでの発信は若い世代にも大きな影響を与えました。特に「私は16歳でしたから」という言葉から始まる短い動画はTikTokなどでも拡散され、同年代やそれ以下の世代から「私も今16歳です」「泣きました」といった反応が寄せられました。森田富美子さんは一人ひとりに返信を行い、戦争を繰り返さないことの大切さを伝え続けています。

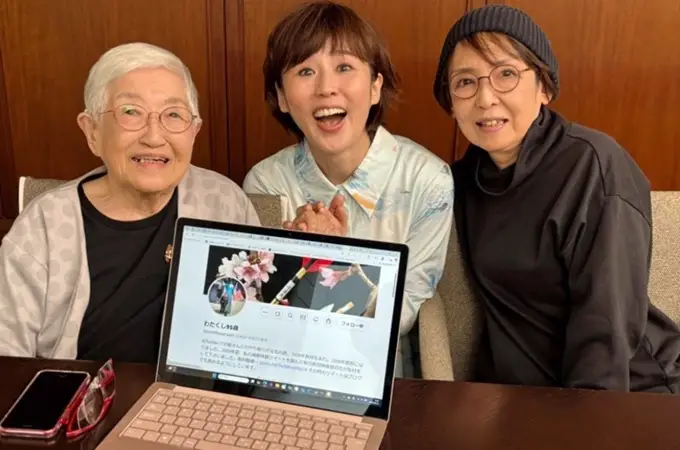

森田さんのアカウントは年齢に合わせて「わたくし91歳」から「わたくし96歳」へと変化しており、その過程でフォロワーは8万人を超えました。投稿内容は被爆体験だけでなく、政治や社会問題、日常の出来事まで多岐にわたりますが、その根底には一貫して平和への願いがあります。特にハッシュタグ戦争反対や核兵器禁止を毎回添えることは、彼女にとって日々の活動の一部となっています。

家族の物語に関しても、娘の森田京子さんとの関係がたびたび登場します。京子さんは母の証言を記録し、書籍としてまとめる役割を担いました。SNSでの発信と書籍化が相乗効果を生み、より多くの読者やフォロワーに戦争の現実を届けています。これらの活動は、個人の記憶を社会全体の記憶として共有する重要な試みといえます。

また、森田富美子さんは海外にもこの記録を広めたいと考えており、翻訳出版の可能性についても言及しています。これは、戦争体験が国境を超えて共感と理解を呼び起こす可能性を示しています。SNSはそのための強力なツールとなっており、彼女の物語は国内外の多くの人々の心に届きつつあります。

森田京子が記録した母と両親の思い出

森田京子さんは、母である森田富美子さんの証言を後世に残すため、長年にわたりその記憶やエピソードを丁寧に記録してきました。この活動は、単なる家族史の整理ではなく、原子爆弾がもたらした被害の実相を広く社会に伝える使命感から始まったものです。京子さんは、母の語る言葉を逐一メモに取り、録音や映像によって残し、書籍や講演資料へとまとめました。その中には、被爆の瞬間の衝撃、家族の最期、そして戦後の厳しい生活の様子までが詳細に含まれています。

記録の過程で京子さんが特に重視したのは、母の語る情景描写です。たとえば爆心地に近い自宅の惨状や、焼け焦げた父親の姿、そして遺体を火葬した際の匂いや音など、五感に訴える具体的な表現をそのまま残しました。こうした描写は、一般的な歴史資料や教科書では省略されがちな部分であり、戦争の現実をより深く理解するための重要な情報源となっています。

また、京子さんは母が若いころに見せた日常の表情や、戦後の生活の中で笑顔を取り戻すまでの過程も記録しました。被爆者としての苦しみと、母としての強さが同居する姿は、単に悲劇を伝えるだけでなく、人間の resilience(困難を乗り越える力)を示す貴重な記録となっています。さらに、森田富美子さんのX(旧Twitter)での発信内容や、それに寄せられた多くの反響も記録の一部として残しており、現代の情報発信と戦争証言がどのように結びつくのかを示しています。

京子さんの記録は、国内外で平和学習の教材としても活用されています。特に海外の教育機関では、翻訳された証言集が歴史や人権教育の一環として使用され、戦争体験が国境を越えて共有されています。こうした活動は、家族の思い出を個人の範囲に留めず、社会全体の財産とする役割を果たしています。

両親との最後の朝の会話

森田富美子さんが両親と交わした最後の会話は、1945年8月9日の朝にさかのぼります。その日は夏らしい快晴で、16歳の富美子さんは香焼島の川南造船所へ向かう準備をしていました。出発前、母親から赤い鼻緒の下駄を手渡されましたが、富美子さんは普段履き慣れていないため履くのを嫌がり、母親と軽く口論になったとされています。この小さなやり取りが、結果的に生涯忘れられない最期のやり取りとなりました。

父親はすでに仕事の準備を整えており、庭先で出発の支度をしていたと記録されています。家族の日常はいつも通りに流れていたはずが、その数時間後に原子爆弾が投下され、すべてが一変しました。富美子さんは勤務先で爆風を感じ、市内に異常が起きたことを悟りましたが、自宅周辺に火の手が回っているとの情報を受け、その日は戻ることができませんでした。

翌朝、焼け跡に戻った富美子さんが目にしたのは、変わり果てた家族の姿でした。父親は門柱にもたれかかるようにして亡くなっており、母親と3人の弟は家の中で発見されました。その場で行われた火葬は、十分な薪もなく、瓦礫や家具を燃料にして行われたとされます。富美子さんは、その火を見つめながら、前日の朝の何気ないやり取りを何度も思い返したといいます。

このエピソードは、戦争証言の中でも特に多くの人の心に残る場面として語り継がれています。なぜなら、戦争の悲劇を象徴するのは爆弾そのものだけでなく、その直前まであった平凡な日常との落差だからです。前夜に交わした会話や食卓でのやり取り、朝の身支度など、誰にでもある家族の時間が突然奪われることの衝撃は、数字や統計では伝えきれない現実を物語っています。

近年では、この最後の会話のエピソードが国内外の平和学習や映像資料で取り上げられ、若い世代にも強い印象を与えています。人々はそこから、家族との日常を大切にすること、そして戦争や暴力によってその日常が失われないよう守る必要性を感じ取っています。

両親を火葬したときの心情

森田富美子さんが両親を火葬したのは、原子爆弾が投下された翌日から数日の間の出来事とされています。家や地域一帯は焼け野原と化し、遺体を安置する施設や埋葬の準備が整っていない中、家族を弔う唯一の方法は、現地で簡易的に火葬することでした。当時は燃料となる木材や炭が不足しており、周囲の倒壊した家屋の柱や家具を集めて火を起こしたと伝えられています。爆風と熱線によって損傷した遺体は、生前の面影をほとんど留めていなかったとされ、その光景は富美子さんの記憶に深く刻まれました。

火葬の際、富美子さんは淡々と作業を進めざるを得なかったと言われます。悲しみに暮れる余裕もなく、腐敗や感染症の拡大を防ぐため、迅速な処理が必要だったためです。火が上がる中で、鼻をつく独特の匂いや、骨が焼ける音が耳に残ったという証言があります。その一方で、心の奥底では両親や弟たちに「もっと一緒にいたかった」「何もできなかった」という後悔や無力感が渦巻いていたといいます。

周囲の人々も同じような状況に直面しており、誰もが家族や近隣の遺体を自らの手で火葬していました。そのため、火葬の場は悲嘆に暮れる人々であふれ、泣き声やすすり泣きが絶えなかったとされます。この集団的な喪失感は、個々の悲しみをさらに増幅させるものでした。富美子さんは後年、この体験を語る際、火葬の行為そのものが悲しみを増す一方で、同時に「せめて自分の手で送ることができた」という唯一の救いでもあったと述べています。

戦後、富美子さんはこうした経験を講演や証言集で繰り返し語り継ぎました。その中では、火葬の具体的な手順や状況だけでなく、その場に漂っていた感情や空気感までも再現し、聞き手に戦争の現実をありありと伝えました。こうした生々しい証言は、数字や歴史的事実だけでは伝わらない部分を補完し、平和教育の場で重要な役割を果たしています。

X(旧:twitter)フォロワーが共感したエピソード

森田富美子さんは、戦後長らく口にすることのなかった被爆体験を、晩年になってX(旧Twitter)を通じて発信するようになりました。このプラットフォームを選んだ背景には、国内外の幅広い世代に向けて短い文章でメッセージを届けられる利便性があったとされています。投稿内容は、原爆投下当日の出来事、家族との最後の会話、焼け跡での火葬、戦後の生活苦など、多岐にわたります。

特にフォロワーの共感を集めたのは、日常の中に突然訪れる非日常の衝撃を描いたエピソードです。例えば、原爆が投下される直前の朝、母親と下駄を履くかどうかで軽く口論になった話は、多くの人に「もし自分だったら」と想像させるきっかけを与えました。このエピソードは数千件のリツイートと数万件の「いいね」を集め、国内外で話題となりました。また、戦後の物資不足の中で配給を受けるために長蛇の列に並んだ経験や、身近な人を次々と病気や後遺症で失っていった記憶も、多くのフォロワーがコメントや引用投稿で反応を寄せています。

フォロワーの中には、被爆二世や三世といった直接的なつながりを持つ人々だけでなく、海外の研究者や平和活動家も含まれていました。彼らは富美子さんの短くも力強い言葉に共鳴し、翻訳してシェアすることで国境を越えて情報が広まりました。この広がりは、戦争体験の伝承が次世代や異文化間でどのように共有されるかの一例として注目されました。

加えて、フォロワーが共感した背景には、富美子さんの文章が事実に基づきつつも、感情や情景が鮮やかに描かれている点があります。被爆直後の街の匂いや音、人々の表情など、五感を刺激する描写が多く、読む者がまるでその場に立っているかのような感覚を得られるのです。この表現力が、歴史的事実の重みを若い世代にも分かりやすく伝える力となりました。

最終的に、富美子さんのXでの活動は、フォロワーに戦争の記憶を共有し、平和を守る重要性を自らの言葉で考えるきっかけを提供しました。こうした双方向のやり取りが、単なる発信ではなく、共感を伴った継承の形として評価されています。

森田富美子の両親の生き様と次世代へのメッセージ

- 森田富美子の両親から受け継いだ価値観

- 森田富美子のX(旧:twitter)で発信する戦争反対の想い

- 森田京子が語る母と両親の絆

- 森田富美子の両親の記憶を海外にも伝える活動

- 森田富美子のX(旧:twitter)から広がる平和の輪

- 森田富美子の両親の存在が人生に与えた影響

両親から受け継いだ価値観

森田富美子さんが生涯を通じて大切にしてきた価値観の多くは、幼少期に両親から受けた教育や日常生活の中で培われたものでした。両親は共に、家族や地域との絆を重んじ、助け合いの精神を日々の生活の中で示していました。当時の日本は戦時下にあり、物資が不足し、人々が互いに支え合わなければ生活が成り立たない状況でした。その中で、両親は富美子さんに「どんな状況でも他人への思いやりを忘れないこと」「小さな希望を大切にすること」を教えたと伝えられています。

また、両親は学ぶ姿勢の重要性を強く説いていました。戦時下の厳しい環境でも、新聞や書物を通じて世の中の動きを知り、正しい判断を下すための知識を身につけるよう促していたといわれます。これは、情報が限られる状況下で流言飛語(根拠のないうわさ)に惑わされないための重要な教訓でもありました。富美子さんは後年、この両親からの教えを基に、事実を重視し、感情や先入観に左右されない姿勢を貫いたとされています。

さらに、両親が示した「平和の尊さ」は、富美子さんの生涯にわたる活動の核となりました。特に父親は、戦争がもたらす悲劇を身近な例を交えて話すことが多く、その一つひとつの言葉が富美子さんの記憶に深く刻まれました。母親は、困窮する近所の子どもたちにも食事を分け与え、地域全体で生き延びる意識を持たせる行動を取っていたとされています。

こうした価値観は、富美子さんが後に被爆体験を語る場面や、若い世代に向けた平和活動の中で具体的な形となって現れました。話し方やエピソードの選び方にも、両親から学んだ「相手を思いやる言葉遣い」と「相手の立場に立って伝える姿勢」が反映されていました。また、戦後の混乱期においても、短期的な利益よりも長期的な信頼関係を重視する行動を取ったことが、彼女の人望を支える基盤となったといえます。

こうして両親から受け継いだ価値観は、単なる家庭内の教えにとどまらず、社会的活動や人生の選択においても大きな指針となり、戦争と平和の間で揺れ動く時代において、富美子さんを支え続ける精神的な支柱となりました。

X(旧:twitter)で発信する戦争反対の想い

森田富美子さんは、晩年にX(旧Twitter)を通じて戦争反対のメッセージを発信し続けました。この活動は、短い文章でも強い訴求力を持たせることができるSNSの特性を最大限に活かしたものでした。投稿内容は、被爆体験の詳細な描写から、現代の国際情勢への懸念、そして平和への願いまで多岐にわたります。その一つひとつに共通しているのは、戦争による人間的被害の具体性と、それを二度と繰り返させないための強い意志でした。

富美子さんのメッセージは、単なる感情的な反戦表明に留まらず、事実と歴史的背景に基づいた説得力を持っていました。例えば、広島や長崎での原爆被害者数や、その後の健康被害に関する統計、国際条約における核兵器禁止の動きなど、公式情報を交えながら説明することで、フォロワーに客観的な理解を促していました。こうした情報は、国際連合(UN)や国際赤十字委員会(ICRC)などの公的機関が発表しているデータを引用している場合が多く、信頼性の高さが特徴です。

フォロワーからの反応も多く、国内外からコメントやシェアが寄せられました。特に若い世代のフォロワーは、学校の授業では知り得なかった生々しい被爆体験や、戦後の生活の困難さに触れることで、戦争が自分たちの世代とも無関係ではないと感じたといいます。また、海外の平和活動家や研究者も富美子さんの投稿を翻訳・共有し、国境を越えて戦争反対のメッセージが広がっていきました。

富美子さんは、SNSでの発信にあたって、自分の経験をただ語るのではなく、現代の社会情勢や国際問題と関連付ける工夫をしていました。例えば、世界のどこかで紛争が発生すると、そのニュースを引用しつつ、自身の被爆体験と重ね合わせ、「戦争の悲劇は過去のものではない」という視点を提示しました。これにより、フォロワーは戦争を遠い歴史ではなく、現在進行形の課題として捉えるようになったといわれます。

こうした発信は、単なる個人の記録を超え、デジタル時代における戦争記憶の継承モデルとしても評価されました。富美子さんの活動は、戦争体験の語り部としての役割をSNSという現代的な手段で再定義し、より多くの人々に平和の尊さを伝える一助となりました。

X(旧:twitter)から広がる平和の輪

森田富美子さんは、自身の戦争体験や両親との記憶を広く発信するため、X(旧:Twitter)を活用してきました。特に、核兵器廃絶や平和の重要性に関する投稿は、国内外のユーザーから反響を呼び、フォロワーとの間に活発な交流が生まれています。SNSの特性を活かし、短い文章や画像、時には映像を組み合わせることで、戦争を直接知らない世代にも分かりやすくメッセージを届けている点が特徴的です。

平和のメッセージ発信の具体例

富美子さんの投稿は、単なる感想や意見に留まらず、戦争体験の詳細なエピソードや当時の生活の様子を交えて語られることが多く見られます。例えば、原爆投下の日の朝に両親と交わした会話や、その後の避難経路、食糧不足の中での暮らしぶりなど、具体的な情景を伝えることで、フォロワーに現実感を持たせています。また、過去の体験だけでなく、現代の国際情勢に触れながら「過ちを繰り返さないための行動」を呼びかける姿勢も目立ちます。

海外フォロワーとの交流

Xの特徴として、言語や国境を越えたコミュニケーションが可能な点があります。富美子さんは英語や他言語に翻訳された投稿を通じて、海外の研究者や平和活動家ともつながりを持ち、ディスカッションを重ねています。これにより、被爆者としての証言が国際的な平和教育の一環として活用される機会も増えました。投稿が海外の大学の教材として引用されるケースも報告されています。

ハッシュタグ戦略と拡散力

富美子さんは、平和や核兵器廃絶に関連する国際的なハッシュタグを積極的に使用し、投稿の拡散力を高めています。特定の記念日や国際会議の開催時期には関連投稿を集中させ、注目を集めるタイミングを意識している点も特徴です。この戦略は、限られたフォロワー層だけでなく、新たな層への情報波及を可能にしています。

両親の存在が人生に与えた影響

森田富美子さんの人生観や活動の根底には、幼少期に強い影響を与えた両親の存在があります。父と母は、それぞれ異なる性格と役割を持ちながらも、家庭内では互いに補い合い、戦中戦後を通じて家族を守り抜きました。富美子さんは、その姿を間近で見て育ったことで、人生の選択や社会活動における軸を確立したといわれています。

父から受け継いだ価値観

父は誠実さと責任感を重んじる人物であり、困難な状況に直面しても冷静な判断を下す力を持っていました。戦時中、空襲の混乱の中でも家族の安全を最優先し、避難の際には周囲の人々にも声をかけて共に行動したとされています。この経験は、富美子さんに「自分だけでなく他者も守る」という価値観を根付かせることにつながりました。

母から学んだ忍耐と優しさ

母は家庭を温かく保ち続ける存在であり、食糧不足の中でも工夫を凝らして食事を用意し、子どもたちの不安を和らげる工夫を欠かしませんでした。富美子さんは母の行動から、困難を柔らかく受け止め、現状の中でできる最善を尽くす姿勢を学びました。

人生選択への影響

富美子さんが平和活動に取り組むようになった背景には、両親から受けた教育や日常の教えが深く関わっています。戦後、学業や職業選択においても、両親が常に背中を押してくれたことが、社会での積極的な発言や行動の土台となりました。海外での講演や教育活動に臨む際にも、両親の教えが心の支えとなり、困難に直面しても諦めない強さを維持する原動力となっています。

森田富美子両親に関する総括まとめ

- 森田富美子さんは幼少期に両親を戦争で失った経験を持つ

- 両親の最期の様子を後世に伝える活動を続けている

- 森田京子さんが母と両親の絆について詳細に語っている

- 両親の遺品や写真を大切に保管している

- 国内外で被爆体験や家族の記憶を語る講演を行っている

- SNSを活用し平和や戦争反対のメッセージを広めている

- 海外の平和団体とも積極的に交流している

- 両親の生き方や価値観を自らの人生に反映している

- 戦争の悲惨さを伝えるための資料提供や展示協力をしている

- 教育機関での講演を通じて若い世代に平和の重要性を訴えている

- 森田富美子さんの発信はメディアにも取り上げられている

- 海外で翻訳されて平和メッセージが共有されている

- 両親との思い出を通して家族の絆の大切さを強調している

- SNSをきっかけに多くの人が平和活動に関心を持つようになっている

- 戦争体験者として歴史の証言を未来に残す取り組みをしている